![]() 2025年07月31日

2025年07月31日

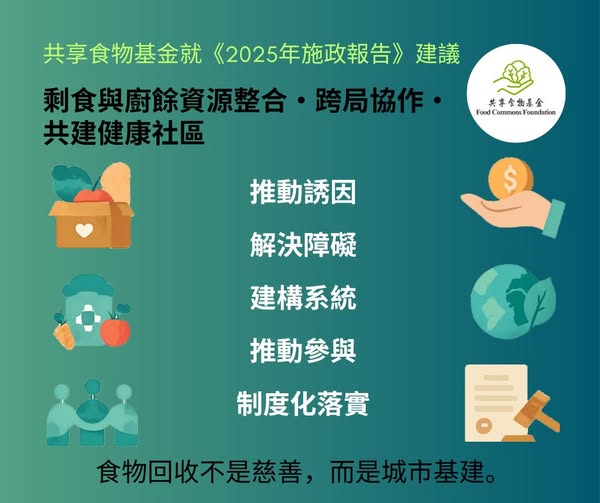

剩食與廚餘資源整合・跨局協作・共建健康社區

隨着香港步入高齡化社會及可持續發展新階段,食物資源管理已超越環保範疇,直接關乎公共健康、基層支援及醫療系統承載能力。每日大量具營養價值的剩食及廚餘未被妥善利用,反映現行制度及基建尚待完善。

共享食物基金建議政府以「剩食與廚餘一體化資源管理」為核心,推動跨部門協作、加強社區參與,並健全法制基礎。整合剩食分派與廚餘回收機制,改善基層膳食、減少慢性病風險、紓緩公營醫療壓力,更加速能源再生及減少堆填廢物,促進實現碳中和目標。建構惜食、健康及共融的可持續城市。

食物回收不是慈善,而是城市基建。

跨政策局合作架構

環境及生態局 - 剩食回收、廚餘預處理設施、資源管理、堆填減量

食物及衞生局 - 食物安全、營養教育、慢性病預防、公共健康政策

民政及青年事務局/福利局 - 社區支援、分派網絡、基層援助、義工動員

策略架構與政策建議

第一階段—推動誘因

建議 1:推動食物捐贈稅務誘因政策

引入具吸引力之稅務抵免,鼓勵商戶及企業將可食用剩食捐贈予認可機構,將善意行為制度化,提升動力與穩定性。

• 法國提供捐贈食物帳面價值60%稅務抵減,設有年度營業額0.5%上限,餘額可延後使用。此政策有效促進食物銀行年回收超過10萬公噸食物,穩定提升分派成效。

• 意大利實施食物捐贈免增值稅規定,保障捐贈方權益,使捐贈食物每年達200萬歐元,促進減少浪費並支持弱勢群體。引入稅務抵免安排,鼓勵商戶及企業捐贈可食用剩食予認可機構,將參與動力由善意提升至制度。

建議 2:建立「惜食企業認證制度」

設立獎勵與認證制度,嘉許積極執行剩食減量及捐贈的商業機構,提升惜食企業形象與社會責任文化。

• 新加坡國家環境局透過食物浪費標竿監測及政策支持,推動企業參與減廢與惜食活動,配合食物銀行及社區組織推廣惜食理念。

第二階段—解決障礙

建議 3:制訂《食物捐贈責任豁免條例》

明確保障依法捐贈的商戶及慈善組織免受民事追訴的法律風險,消除潛在顧慮,穩定捐贈動作常態化。

• 美國《Good Samaritan 食物捐贈法案》自1996年實施以來,有效免除企業及捐贈者法律責任,鼓勵全國食物捐贈量顯著提升,成國際典範。第三階段—建構系統

建議 4:改善剩食分享與回收架構

政府加強資助區域物流及分派中心,支持慈善團體建立高效可靠的剩食收集與分發系統。香港企業丟棄剩食成本低,而捐贈需承擔聯絡、食安與人手壓力,慈善團體亦面臨資助不足和行政負擔,導致救食行動中斷和剩食流失堆填。政府應設立制度化橋樑,串連企業與社區,將食物回收納入公共基建,提升整體效率與持續性。

• 日本Second Harvest Japan利用完善冷藏及物流,每年穩定分派數千噸剩食給有需要社群,確保食物安全與廣泛覆蓋。

建議 5:推動地區化廚餘處理模式

推廣於區域垃圾收集點設置廚餘預處理及資源化設施,減低運輸碳足跡,提升回收效率與廢物資源化利用。

• 南韓採用地區性廚餘預處理設施及生物氣體轉化系統,回收率由不足5%提升至約90%,大幅減少堆填量並促成循環經濟。

建議 6:建構剩食與廚餘一體化回收策略

制定雙軌回收標準,分流「可食用剩食」及「需處理廚餘」,搭建統一管理平台促進改善流程和最大化利用資源。

• 德國企業食堂廣泛實施雙軌回收制度,有效減少食物浪費及碳排放,提高環境可持續發展指標,成為企業惜食重要指標。

第四階段—推動參與

建議 7:推動社區與校園營養教育

資助推廣惜食及營養教育,強化健康意識與食物價值觀,提升市民對健康飲食及珍惜食物的意識,特別是青少年群體。

• 日本「食育」課程推廣普及後,學生剩食量減少約30%,同時增強其營養知識與良好飲食習慣。

建議 8:善用「綠在區區」網絡推動社區惜食行動

利用綠在區區平台,與救食團體合作設立惜食分享日、接收點及分派活動,並探索與「綠綠賞」積分系統整合。發展及活用共享冰箱、惜食平台及義工網絡,強化社區剩食分享與互助文化。

• 瑞士共享雪櫃計劃在多城市成功推動社區食物分享,每日分派數十公斤剩食,加深居民惜食互助意識。

建議 9:推動資訊公開與社區參與平台

建立惜食與回收資料數據平台及食物配對平台,促進政策公開透明,增加企業與社區參與度。

• 英國WRAP Food Waste Reduction Roadmap提供完整工具包及資源,協助企業識別問題、試行改善措施並長期嵌入日常運作,推動數億英鎊節省與慈善膳食分派。超過200家大企業參與,平均減少食物浪費17%,每年避免浪費約25.1萬噸食物和節省約3.65億英鎊。

第五階段—制度化落實

建議 10:探討大型商戶定額捐贈制度

借鑑法國立法經驗,推動大型超市與慈善團體簽訂定期捐贈協議,建立穩定食物捐贈機制。

• 法國2016年食品反浪費法明訂超市必須簽訂食物捐贈協議及禁止丟棄可食用剩食,成功促使大型企業穩定參與惜食行動,每年減少浪費食物總量近28%。

建議 11:制定《香港惜食法》草案方向

研擬綜合法例,涵蓋食物分類標準、捐贈安全指引與法律保障,鞏固整體制度基礎,建構完善惜食回收體系。

• 南韓《食品浪費減量及資源回收法》推動廚餘回收率高達90%以上。這主要得益於十多年來實施的強制廚餘分類及秤重付費制度,以及配合智慧回收桶(如RFID系統)等技術手段,促使民眾積極分類並減少廚餘產生。

• 日本2019年《減少食品浪費促進法》實施後,2019年相對2018年食物浪費減少約30萬噸。

機構背景與行動成效

共享食物基金多年來專注街市剩食當區回收分享、社區教育及政策倡議,累積以下成果:

• 食物分享計劃2009年6月至2025年3月,回收達 11,324 公噸剩食,服務分享9,999,267人次;

• 2024年6月18日至7月15日訪問307名剩食受惠者的調查顯示:與飲食有關的常見疾病首三位依次為:高血壓(51%)、糖尿病 (33%)、骨質疏鬆症(26%),需要高纖食物及健康飲食資訊支援;

• 84%受訪者認為食物分享行動改善健康,92%表示減輕家庭經濟壓力;

• 受訪者最常收到的食材包括:蔬菜(82%)、水果(60%)、主食類(58%)。

制度化惜食・構建健康互助社區

惜食行動的潛力不只在於減少浪費,更能建構一個以健康為本、低碳共融的城市社會。

在現行結構下,惜食行動被定位為慈善與短期計劃,而非城市公共系統;企業捐贈需承擔額外成本,慈善團體回收面對資源斷裂與行政障礙。正如街道垃圾清理是公共服務,剩食與廚餘回收亦應納入城市基建視野。食物回收不是慈善,而是基建。

以上政策建議依據國際成功經驗及具體成效,結合本港實際情況,期望政府能將之納入《2025年施政報告》,以制度化惜食行動,推動跨局協作、社區參與及制度建構,共建惜食、健康、可持續發展且有愛的城市未來。

共享食物基金

2025年7月31日